自動車整備士.com

複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。Advertisement

2G 登録試験 2003年07月 問題39

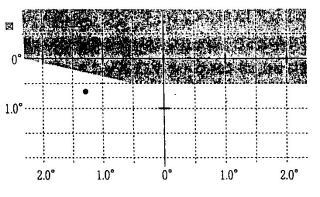

すれ違い用前照灯を点灯させて、ヘッドライト.テスタに正対させたとき、テスタのスクリーンに照射した次図の説明として、不適切なものは次のうちどれか。

解説

選択肢(2)が不適切です。

測定単位は、角度と長さがあります。

問題は、角度で出題されていますが、現場では、範囲を長さで表します。

(1)角度表示ですが、エルボー点〔カットオフ上における当該すれ違い用ビーム( すれ違い状態における照射光線をいう。以下同じ。) の照射部分の中心及びその近傍にある最大の屈曲点をいう。〕の角度は正しいです。

したがって、正解。

(2)規定値になった状態なので調整する必要はありません。

(3)測定点も正しいです。

(4)前照灯のすれ違い灯は、左下に高光度ゾーンのあるアメリカタイプのSAE方式とカットオフラインのあるヨーロッパタイプのECE方式とがあります。

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査 4 - 58 すれ違い用前照灯 4 - 58- 1 装備要件 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。( 保安基準第32 条第4 項関係、細目告示第4 2 条第5 項関係、細目告示第120 条第5 項関係) ① 配光可変型前照灯( 夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。) であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第123 号補足第4 改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車 ② 最高速度20 km/ h 未満の自動車であって、光度が10 ,00 0cd 未満である走行用前照灯を備えるもの 4 - 58- 2 性能要件 4 - 58- 2 - 1 テスタ等による審査 すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の明るさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第32 条第5 項関係、細目告示第4 2 条第6 項関係、細目告示第120 条第6 項関係)ただし、4 - 57- 2 - 1 ① 後段及び③ 後段の計測の条件で計測し、それぞれの判定の基準に適合した自動車にあっては、当分の間、視認等その他適切な方法により審査すればよい。 ① すれ違い用前照灯(その光度が10 ,00 0cd 以上である走行用前照灯を備える最高速度20 km/ h未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度3 5km /h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。この場合において、平成1 0 年9 月1 日以降に製作された自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車を除く。) にあっては、前照灯試験機(すれ違い用)を用いてアの計測の条件により計測し、イの計測値の判定に掲げる基準に適合するものは、この基準に適合するものとする。また、前照灯試験機(すれ違い用)による計測を行うことができない場合にあっては、前照灯試験機(走行用)、スクリーン、壁等を用いてア( イ)により計測したときにイ(イ) に掲げる基準に適合するすれ違い用前照灯は、当分の間、この基準に適合するものとする。( 細目告示第1 20 条第6 項関係) ア 計測の条件 ( ア) ( イ) の場合以外の場合 a 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態 b 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、a の状態に対応するように当該装置の操作装置を調節した状態 c 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態 d 前照灯試験機( すれ違い用) の受光部とすれ違い用前照灯とを正対させた状態 e 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態 ( イ) 前照灯試験機( すれ違い用) による計測を行うことができない場合 a 直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態 b 手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、a の状態に対応するように当該装置の操作装置を調節した状態 c 蓄電池が充電されており、かつ、原動機が回転している状態 d 前照灯試験機( 走行用) を用いる場合には、当該受光部とすれ違い用前照灯とを正対させた状態 e 計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態 イ 計測値の判定 ( ア) すれ違い用前照灯を測定する機能を有する前照灯試験機( 以下単に「前照灯試験機( すれ違い用) 」という。) による計測を行うことができる場合 a カットオフ( すれ違い状態の照射方向を調節する際に用いる光の明部と暗部を分ける線のことをいう。以下同じ。) を有するすれ違い用前照灯の場合 (a) エルボー点〔カットオフ上における当該すれ違い用ビーム( すれ違い状態における照射光線をいう。以下同じ。) の照射部分の中心及びその近傍にある最大の屈曲点をいう。以下同じ。〕は、すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、水平面より下方0 .11°の平面及び下方0.86°の平面( 当該照明部の中心の高さが1 m を超える自動車にあっては、下方0. 41°の平面及び下方1 .16°の平面)並びに車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ1 .55°の鉛直面に囲まれた範囲内、又は、前方10m の位置において、当該照明部の中心を含む水平面より下方20mm の直線及び下方150mm の直線( 当該照明部の中心の高さが1m を超える自動車にあっては、下方70mm の直線及び下方200mm の直線) 並びに当該照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ270mmの直線に囲まれた範囲内にあること。 ( b) すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、水平面より下方0.6°( 当該照明部の中心の高さが1 m を超える自動車にあっては、0.9°)の平面及び車両中心線と平行な鉛直面より左方に1 .3°の鉛直面が交わる位置、又は、前方10 mの位置において、当該照明部の中心を含む水平面より下方110mm( 当該照明部の中心の高さが1 m を超える自動車にあっては、16 0 mm) の直線及び当該照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左方に230mm の直線の交わる位置における光度が、1 灯につき6 ,400 cd 以上であること。 ( 参考図) カットオフを有するすれ違い前照灯の判定値〔① イ(ア)a (a)及び(b)関係〕 b カットオフを有しないすれ違い用前照灯の場合 (a) 最高光度点が、照明部の中心を含む水平面より下方にあり、かつ、当該照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面よりも左方にあること。 (b) 最高光度点における光度は、1 灯につき、6 ,400 cd 以上であること。 (イ) 前照灯試験機( すれ違い用) による計測を行うことができない場合 a カットオフを有するすれ違い用前照灯の場合 ( a) すれ違い用前照灯をスクリーン( 試験機に付属のものを含む。) 、壁等に照射することによりエルボー点が(ア)a (a)に規定する範囲内にあることを目視により確認できること。 ( b) (ア)a (b)に規定する位置( 当該位置を指定できない場合には、最高光度点)における光度が、1 灯につき、6,4 00c d 以上であること。 b カットオフを有しないすれ違い用前照灯の場合 ( a)最高光度点が、 ( ア)b (a )に規定する位置にあること。 ( b)最高光度点における光度は、1 灯につき、6 ,400 cd 以上であること。 |

Today Yesterday

Total